«Тарас Бульба» (2009) — смотреть фильм бесплатно онлайн в хорошем качестве 720 HD на портале «Культура.РФ»

Кино

Каталог фильмов

Драма

Историческое

2009

131 мин

Украина, Польша, Россия

Начать просмотр

Экранизация одноименной повести Николая Васильевича Гоголя, вышедшая в апреле 2009-го, в год 200-летнего юбилея классика. Съемки проходили в России (киностудия «Ленфильм»), на Украине и в Польше и длились девять месяцев.

Павел Басинский. «Кто кого породил» // Российская газета. №4882. 3 апреля 2009

Это мощный фильм. При всех своих очевидных недостатках. Это яркое зрелище, отличная игра актеров и в целом, за двумя исключениями, достаточно бережное обращение с классическим текстом.

Бортко вообще отличается педантизмом в «прочтении» классики: штудирует не только основной текст, но варианты, ранние редакции. (…) Классика остается для него классикой, а не полигоном для экспериментов.

В его экранизации «Тараса Бульбы» восхищают два момента. Первый — это то, что Бортко удалось передать на экране эпический размах очень небольшого по объему гоголевского текста, этой маленькой русской «Илиады». (…)

Первый — это то, что Бортко удалось передать на экране эпический размах очень небольшого по объему гоголевского текста, этой маленькой русской «Илиады». (…)

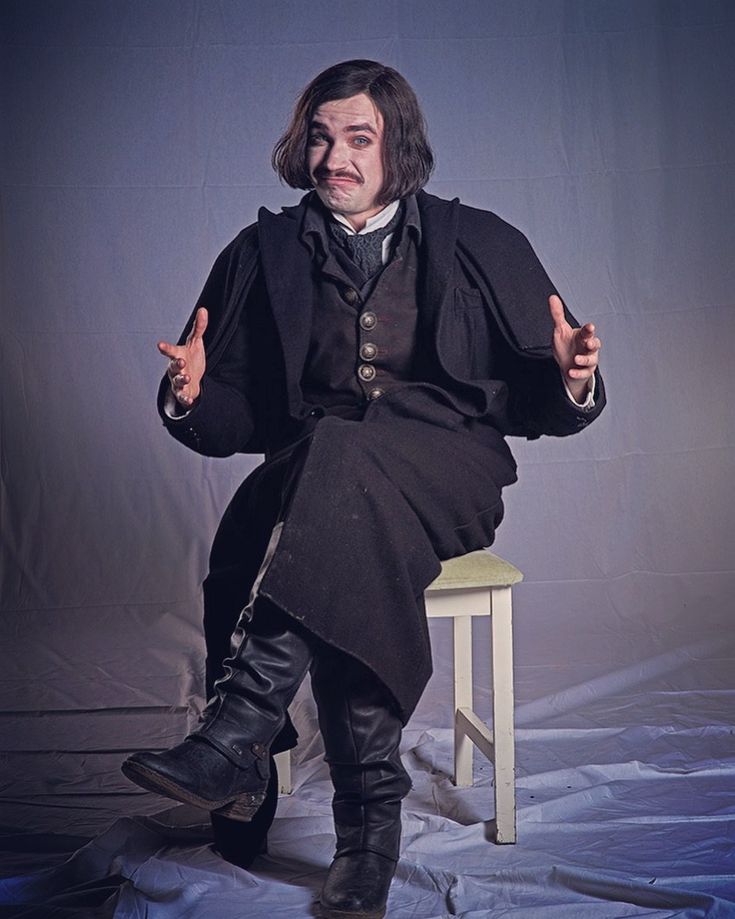

Вторая (а может быть, и первая) ценность фильма — это Богдан Ступка. Лучшего Бульбы на экране не было и, подозреваю, уже не будет. (…)

Поаплодировать Бортко нужно еще и за то, что он, как это ни странно звучит, снял «Тараса Бульбу» о Тарасе Бульбе. (…) Гоголь написал свою повесть о невероятном человеке невероятного XVII века. Тарас Бульба — это великий персонаж, стоящий в ряду с Одиссеем, королем Лиром, Фаустом и другими «этапными» персонажами мировой литературы. Это стопроцентное воплощение цельности, упрямства, гордыни и отцовского диктата. Здесь нельзя говорить о том, хорош он или плох. Хорош или плох Везувий? Он — Везувий…

Бортко удалось увидеть в повести это главное, а Ступка окончательно расставил все по местам. Его Бульба страшен и сентиментален. (…)

Екатерина Барабаш. «Гоголь и придворный кинематограф» // Независимая газета. 26 марта 2009

26 марта 2009

Все предельно точно, все, что мы видим на экране, есть в повести. (…)

Богдан Ступка, как кажется сначала, так и просится на роль Бульбы. (…) Мощь Бульбы и глубина его переживаний, звериное обаяние личности и отчаянная харизма — все это, казалось бы, необъятное Ступке подвластно и отдается ему на откуп легко и охотно. (…) Да, Бульба в исполнении Ступки масштабен, но в отличие от литературного Тараса начисто лишен чувства юмора. (…)

В фильме Бортко трагизм Бульбы сводится к необходимости лишить жизни младшего сына, Андрия (Игорь Петренко) и быть свидетелем казни старшего, Остапа (Владимир Вдовиченков). Во всем остальном экранный Бульба не знает страха и упрека. (…)

А это уже к Гоголю имеет самое слабое отношение. И авторы фильма, кажется, это понимают. Иначе не стали бы они сдабривать фильм небольшими, но важными для их идеи сюжетными вкраплениями. Например, у Гоголя ничего нет о гибели жены Тараса (Ада Роговцева). В фильме же ее порубленное поляками тело привозят из разоренного хутора, и для Бульбы это становится поводом и последней каплей, капнувшей на весы сомнения: идти или не идти бить поляков? (…) Очень сомнительный для Гоголя героизм Тараса и его сподвижников для Бортко оборачивается несомненным героизмом в битве за Родину. (…)

(…)

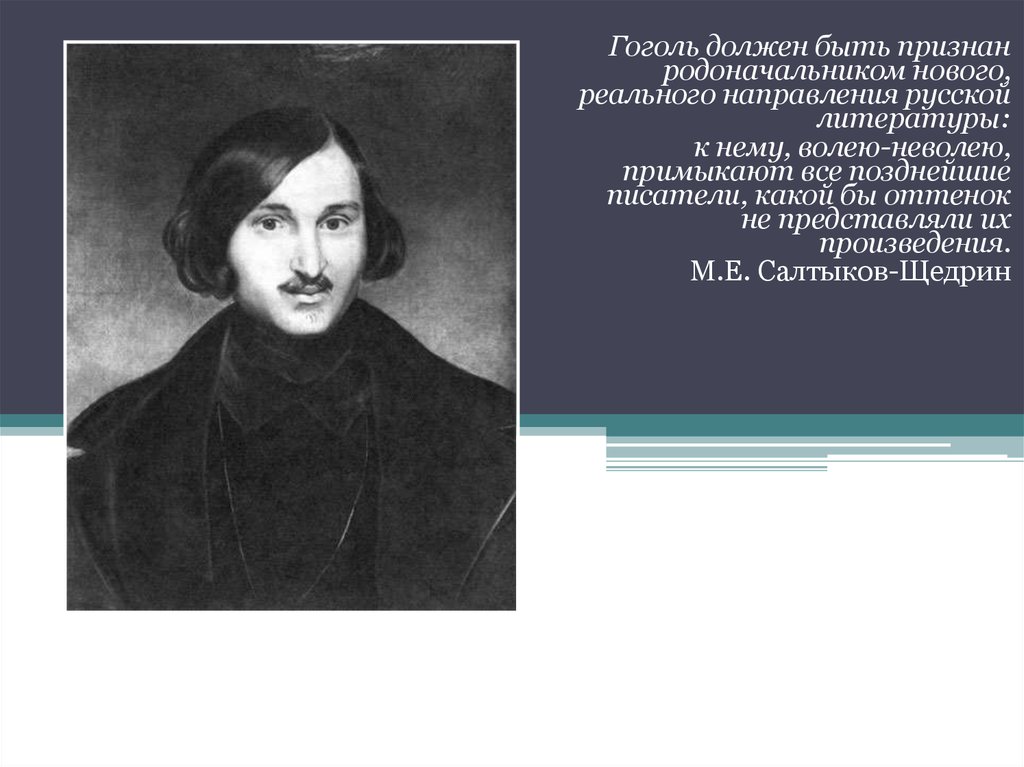

Писатель: Николай Гоголь

В ролях: Богдан Ступка, Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Магдалена Мельцаж, Любомирас Лауцявичюс, Михаил Боярский, Сергей Дрейден, Юрий Беляев, Лесь Сердюк, Ада Роговцева

Режиссёр: Владимир Бортко

Драма

Каталог фильмов

Фильмы

Историческое

В подборках

19 экранизаций классики

Фильмы с Михаилом Боярским

Смотрите также

Все фильмы

Малые народы большой страны. Камчатский край

документальное202260 мин

Джазист

документальное2021

Лятиф (Лицом к лицу / Большое в малом)

агитфильм193049 мин

Госфильмофонд России

Его превосходительство (Губернатор и сапожник)

драма192758 мин

Госфильмофонд России

Кендлиляр (Крестьяне)

историко-революционный193982 мин

Госфильмофонд России

Граница (Старое Дудино)

драма193581 мин

Госфильмофонд России

Н+Н+Н (Нини, налог, неприятность)

комедия192416 мин

Госфильмофонд России

Суд должен продолжаться (Парад добродетели)

агитфильм193063 мин

Госфильмофонд России

Булат-Батыр (Пугачевщина)

историческое192764 мин

Госфильмофонд России

Вор (Легкая кавалерия / Васька-забияка / Вася и Дружок)

мультипликационный193410 мин

Госфильмофонд России

Поп и коза

мультипликационный194110 мин

Госфильмофонд России

Однажды ночью

военный194478 мин

Госфильмофонд России

Предатель

драма192623 мин

Госфильмофонд России

Его призыв (23 января)

драма192564 мин

Госфильмофонд России

Рождество обитателей леса

мультипликационный19126 мин

Госфильмофонд России

Подпишитесь на рассылку портала «Культура. РФ»

РФ»

Рассылка не содержит рекламных материалов

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

© 2013–2022, Минкультуры России. Все права защищены

Контакты

E-mail: [email protected]

Нашли опечатку? Ctrl+Enter

При цитировании и копировании материалов с портала активная гиперссылка обязательна

Гоголь Людмила Васильевна | Структура и сотрудники СФУ

Основное Публикации, достижения

e-mail: LGogol [at] sfu-kras [dot] ru

телефон: +7 (391) 249-73-52

адрес: ул. Киренского, 26А, корпус № 15 (Д), ауд. 5-26а

Google Scholar: scholar. google.ru/citations

google.ru/citations

степень: кандидат технических наук

Место работы

- Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством, Доцент.

Образование

- Красноярский государственный технический университет, технология машиностроения, 1995 г.

Преподаваемые дисциплины

- Всеобщее управление качеством;

- Ситуационное лидерство в управлении качеством;

- Стандартизация, метрология и сертификация.

Повышение квалификации

- «Облачные технологии в образовательной и научной деятельности», 36 ч., ФПКП СФУ, 2015 г.

Стаж работы

- Общий — 5 лет

- По специальности — 5 лет

Публикации

- Theoretical Study of the Static and Dynamic Characteristics of a Slotted Adaptive Hydrostatic Thrust Bearing with a Regulator of the Lubricant Output Flow [статья из журнала]

Kodnyanko V., Kurzakov A., Surovtsev A., Strok L., Grigorieva O.

2022, Mathematics

- Программа расчета динамических характеристик аэростатического подпятника с опорным центром на упругом подвесе [патент]

Коднянко Владимир Александрович, Белякова Светлана Анатольевна, Гоголь Людмила Васильевна, Суровцев Алексей Валерьевич

2021

- НЕЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СТУПЕНЧАТОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ПОДПЯТНИКЕ : научное издание [статья из журнала]

Коднянко Владимир Александрович, Суровцев Алексей Валерьевич, Строк Лилия Владимировна, Гоголь Людмила Васильевна, Белякова Светлана Анатольевна, Григорьева Ольга Анатольевна

2021, Известия Тульского государственного университета. Технические науки

- Theoretical Study on Compliance and Stability of Active Gas-Static Journal Bearing with Output Flow Rate Restriction and Damping Chambers : научное издание [статья из журнала] Kodnyanko Vladimir, Kurzakov Andrey, Grigorieva Olga, Brungardt Maxim, Belyakova Svetlana, Gogol Ludmila, Surovtsev Alexey, Strok Lilia

2021, LUBRICANTS

- Theoretical disquisition on the static and dynamic characteristics of an adaptive stepped hydrostatic thrust bearing with a displacement compensator [статья из журнала]

Kodnyanko V.

, Kurzakov A., Grigorieva O., Brungardt M., Belyakova S., Gogol L., Surovtsev A., Strok L.

, Kurzakov A., Grigorieva O., Brungardt M., Belyakova S., Gogol L., Surovtsev A., Strok L.2021, Mathematics

- ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК БАЗОВЫЙ НАВЫК SOFT SKILLS : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Суровцева Л. Г., Суровцев А. В., Гоголь Л. В., Отв. за выпуск Е. С. Воеводин

2021, Борисовские чтения

- Программа расчета статических характеристик ступенчатого гидростатического подпятника с компенсатором перемещения [патент]

2021

- СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНЧАТОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПОДПЯТНИКА С КОМПЕНСАТОРОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ : научное издание [статья из журнала]

Коднянко Владимир Александрович, Григорьева Ольга Анатольевна, Белякова Светлана Анатольевна, Гоголь Людмила Васильевна, Строк Лилия Владимировна, Суровцев Алексей Валерьевич

2021, Известия Тульского государственного университета.

Технические науки

Технические науки - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЛЬНОГО ГАЗОСТАТИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА С ДЕМПФИРУЮЩИМИ КАМЕРАМИ И РЕГУЛЯТОРАМИ ВЫХОДНОГО ПОТОКА СМАЗКИ : научное издание [статья из журнала]

Коднянко Владимир Александрович, Григорьева Ольга Анатольевна, Гоголь Людмила Васильевна, Белякова Светлана Анатольевна, Строк Лилия Владимировна, Суровцев Алексей Валерьевич

2021, Известия Тульского государственного университета. Технические науки

- АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 270402 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ SOFT SKILLS : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Суровцева Лариса Геннадьевна, Суровцев Алексей Валерьевич, Гоголь Надежда Ивановна, Гоголь Людмила Васильевна, Редколлегия: Е. В. Павлов (отв. ред. )

2021, Качество в производственных и социально-экономических системах

Показать все публикации

- РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

редактор Е. В. Павлов

редактор Е. В. Павлов2020, Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Ехлакова Арина Владимировна, Пылинская Юлия Андреевна, Топоева Вероника Александровна, Гоголь Надежда Ивановна, Гоголь Людмила Васильевна, Отв. редактор Е. В. Павлов

2020, Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование

- АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Кисельман Татьяна Сергеевна, Гоголь Людмила Васильевна

2020, Актуальные вопросы развития современного общества

- ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ SOFT SKILLS У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Суровцева Лариса Геннадьевна, Суровцев Алексей Валерьевич, Гоголь Людмила Васильевна

2019, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ

- БАРЬЕРЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Кисельман Татьяна Сергеевна, Гоголь Людмила Васильевна, Юго-Западный государственный университет

2019, Управление качеством на этапах жизненного цикла технических и технологических систем

- РАБОТА С РЕКЛАМАЦИЯМИ НА МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ООО «КОСТА-БЕЛЛА» : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

М., Гоголь Л. В., Юго-Западный государственный университет

М., Гоголь Л. В., Юго-Западный государственный университет2019, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТАНДАРТА ИСО 9001 : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Рогайда Василий Васильевич, Гоголь Людмила Васильевна, Ответственный редактор А. А. Горохов

2018, Инновации, качество и сервис в технике и технологиях

- РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ООО «ЕВРОПЛАСТ» ЭЛЕМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Петрова Н. С., Гоголь Л. В., Ответственный редактор Е. В. Павлов

2017, Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование

- СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД И СТИЛИ ЛИДЕРСТВА КАК СПОСОБЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Миллер Ирина Сергеевна, Гоголь Л.

В., Ответственный редактор Е. В. Павлов

В., Ответственный редактор Е. В. Павлов2017, Качество в производственных и социально-экономических системах

- АУДИТ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Дедух Лев Дмитриевич, Гоголь Людмила Васильевна, Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович

2016, Инновации, технологии, наука

- АУДИТ КАЧЕСТВА. ПРАКТИКА И ЗАБЛУЖДЕНИЯ [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Рогайда Василий Васильевич, Гоголь Людмила Васильевна

2016, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЧЕРЕЗ ОВЛАДЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДОМ МОЗГОВОГО ШТУРМА : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Полещук Кристина Олеговна, Гоголь Людмила Васильевна, Ответственный редактор: Павлов Е. В.

2015, Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование

- АУДИТ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА : доклад, тезисы доклада [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Дедух Лев Дмитриевич, Гоголь Людмила Васильевна, Ответственный редактор: Павлов Е.

В.

В.2015, Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование

- РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций] Гоголь Людмила Васильевна, Завгороднева Татьяна Викторовна, Ответственный редактор: Горохов А. А.

2015, Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации

- СЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Гоголь Людмила Васильевна, Полещук Кристина Олеговна, Ответственный редактор: Горохов А. А.

2015, Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации

- ОТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ — К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Гоголь Людмила Васильевна, Кузюк Ирина Геннадьевна, Ответственный редактор Павлов Е.

2014, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ

- ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА С КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ [доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций]

Гоголь Людмила Васильевна, Завгороднева Татьяна Викторовна, Ответственный редактор Павлов Е. В.

2014, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ

Список публикаций выше сформирован в автоматическом режиме. Сообщите, если заметили неточности.

12 самых популярных легенд о Гоголе • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

- История

- Искусство

- Литература

- Антропология

Мне повезёт!

Литература

Правда ли, что у Николая Васильевича Гоголя был ужасно длинный нос? Он постоянно болел, а к концу жизни еще и сошел с ума (поэтому и сжег второй том «Мертвых душ»)? А еще он был тайным гомосексуалом? Что из этого правда, а что нет и откуда взялись разные мифы, рассказываем в новом выпуске рубрики

Автор Евгения Шрага

«…Гоголю привыкли не верить. Чуть ли не все, что

Чуть ли не все, что

говорил Гоголь, признавалось не заслуживающей

внимания мистификацией».

Василий Гиппиус

Как в воспоминаниях современников, так и в позднейших исследованиях неизбежно возникает мысль о лживости и неискренности Гоголя, о том, что даже его прямая речь совсем не обязательно правдива и что «все не то, чем кажется».

«Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать „правду“. Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. Достаточно просмотреть его письма, чтобы убедиться, что он систематически мистифицирует своих корреспондентов: то, находясь в России, пишет как бы из-за границы, то выдумывает несуществующие детали, превращающиеся потом в мучительные загадки для его биографов» Ю.

М. Лотман. О «реализме» Гоголя // Ю. М. Лотман. О русской литературе. СПб., 1997..

Известно несколько примеров таких писем, когда мы точно знаем, что написанное в них — ложь. Иногда она напоминает неудержимое хвастовство в духе Хлестакова — например, в письме матери от 4 января 1832 года: «Скажите мошеннику полтавскому почтмейстеру, что я на днях, видевшись с кн. Голицыным, жаловался ему о неисправности почт» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.. В комментарии к этому письму отмечено: «О знакомстве Гоголя с кн. Александром Николаевичем Голицыным (1773–1844), занимавшим при Николае I пост главноуправляющего почтовым департаментом, ничего не известно. Возможно, что Гоголь просто решил припугнуть полтавского почтмейстера» Там же.. Иногда это продуманный обман. Приехав в 1839 году в Москву, Гоголь пишет матери письмо якобы из Триеста: «Насчет же моей поездки я еще ничего решительно не предпринял. Я живу в Триесте, где начал морские ванны, которые мне стали было делать пользу, но я должен их прекратить, потому что поздно начал, с будущей весной их продолжаю. Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца и то если найду для этого удобный случай и если эта поездка меня не разорит» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 11. М.; Л., 1952..

Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца и то если найду для этого удобный случай и если эта поездка меня не разорит» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 11. М.; Л., 1952..

Атмосфера мистификации, сопровождавшая Гоголя, создала прекрасную почву для появления вокруг его фигуры множества мифов.

Легенда 1. У Гоголя был ужасный характер

Вердикт: да, характер у него был не из легких.

Субботнее собрание у В. А. Жуковского. Картина художников школы Алексея Венецианова: Григория Михайлова, Аполлона Мокрицкого и других. 1834–1836 годыНа картине изображены (слева направо): П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский (В. А. Жуковский?), А. В. Кольцов, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка (В. Ф. Одоевский?), И. А. Крылов, П. И. Кривцов (А. А. Перовский?), М. Ю. Виельгорский, И. И. Козлов (Ф. Ф. Вигель?) и А. Н. Карамзин. Государственный музей А. С. Пушкина, МоскваГоворя о характере, мы вступаем в сферу субъективных оценок, которые легко могут противоречить друг другу. И все же даже ближайшим друзьям Гоголя, готовым простить ему многое, судя по всему, было непросто в общении с ним. Скрытность писателя, ставшая помехой для его биографов, очень остро воспринималась близкими ему людьми, потому что подрывала саму идею дружбы. Вот отрывок из письма друга Гоголя Петра Александровича Плетнева:

И все же даже ближайшим друзьям Гоголя, готовым простить ему многое, судя по всему, было непросто в общении с ним. Скрытность писателя, ставшая помехой для его биографов, очень остро воспринималась близкими ему людьми, потому что подрывала саму идею дружбы. Вот отрывок из письма друга Гоголя Петра Александровича Плетнева:

«Но что такое ты? Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Может быть, все это и необходимо для достижения последнего. Итак, я не назову ни одного из этих качеств пороком: они должны сопутствовать человеку, рожденному для славы. <…> Но как друг что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы они тебе то, что ты читаешь теперь от меня» Цит. по: В. В. Гиппиус. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. М., 2014..

Даже в очень прочувствованном, написанном после смерти писателя «Письме к друзьям Гоголя» Сергей Тимофеевич Аксаков не может обойти эту черту:

«Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен.

Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило оттого, что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что говорят ему, и часто не думал о том, что сам говорит…» С. Т. Аксаков. Письмо к друзьям Гоголя // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.

В общении с незнакомыми или несимпатичными ему людьми эта замкнутость принимала довольно оскорбительные формы. Согласно воспоминаниям знакомой писателя Веры Александровны Нащокиной, «обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся какой-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил» Воспоминания В. А. Нащокиной о Пушкине и Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012..

А. Нащокиной о Пушкине и Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012..

Однажды Гоголя уговорили приехать к Чаадаеву — и Гоголь весь вечер притворялся там спящим. Дмитрий Николаевич Свербеев, дипломат, историк, хозяин московского литературного салона, знакомый и с Чаадаевым, и с Гоголем, вспоминал, что «долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения, и, конечно, оно вспоминалось ему при чтении Гоголя, а может быть, и при суждении о его произведениях» Д. Н. Свербеев. Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013..

Эти вспышки нелюдимости не всегда имели объяснение. Аксаков описывает, как к нему приезжал писатель Дмитрий Княжевич (все эти разы Гоголь был у него в гостях). В первый раз Гоголь тихонько сбежал из дома, во второй — притворился спящим, а потом тоже сбежал, на третий — вышел навстречу и как ни в чем не бывало «протянул ему обе руки, кажется, даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом…». «Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом — в чем раскаиваюсь теперь», — пишет Аксаков С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960..

«Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом — в чем раскаиваюсь теперь», — пишет Аксаков С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960..

Однажды Гоголь сбежал с московской постановки «Ревизора», когда стало понятно, что публика в восторге и хочет видеть автора. «Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию автора» Там же.. Потом Гоголь объяснял свое исчезновение тем, что получил некое горестное известие от родных. Но никто ему особо не поверил: «Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку» Там же..

Аксаков почти всегда пытался дать поведению Гоголя приемлемое объяснение, но не все были так терпеливы, как он: многие, особенно посторонние наблюдатели, считали Гоголя исключительно капризным: «Трудно представить себе более избалованного литератора и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь» Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. 1848–1852 // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.. Петр Иванович Бартенев (в будущем — издатель журнала «Русский архив»), встречавший Гоголя в доме Хомяковых, очень близких друзей писателя, вспоминал:

В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. 1848–1852 // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.. Петр Иванович Бартенев (в будущем — издатель журнала «Русский архив»), встречавший Гоголя в доме Хомяковых, очень близких друзей писателя, вспоминал:

«Он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу; чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя» В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897..

А вот эпизод из воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой о встрече с Гоголем в доме Сергея Аксакова:

«Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном.

Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех, изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым» Воспоминания А. Я. Головачевой (Панаевой) // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013..

В общем, характер у великого писателя и правда был не сахар.

Легенда 2. На самом деле его звали не Гоголь, а Яновский

Вердикт: отчасти это правда.

Запись о рождении Николая Гоголя (помечена крестом) в метрической книге Спасо-Преображенской церкви в Больших Сорочинцах. 1809 год Wikimedia CommonsИстория об имени Гоголя довольно темная и многосоставная. Расскажем несколько важных моментов. В начале XX века были опубликованы исследования Ал. Петровский. К вопросу о предках Н. В. Гоголя. Письма с Гоголевщины // Полтавские губернские ведомости. 1902; А. М. Лазаревский. Сведения о предках Гоголя // Памяти Гоголя: научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора Летописца. Киев, 1902., согласно которым прапрадедом Гоголя по отцовской линии был некто Иван Яковлевич, в конце XVII века служивший священником Троицкой церкви в городе Лубны. Сын его Демьян, тоже священник, уже носит фамилию Яновский — очевидно, образованную от имени отца (по-польски Яна). У Демьяна Яновского будет два сына — Кирилл и Афанасий. Кирилл и его потомки также будут священниками и будут носить фамилию Яновские. Афанасий учился в Киевской духовной академии, но священником не стал: он получил чин полкового писаря, а впоследствии и секунд-майора. В 1780-х годах, доказывая свои права на дворянство, он представил в Киевское дворянское собрание документы, согласно которым его прапрадедом был могилевский полковник Андрей Гоголь. «Предки мои, фамилиею Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей Гоголь был полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были польские шляхтичи…» — утверждал дед Николая Гоголя. Превращение Гоголей в Яновских он объяснил так: «…отец мой Демьян, достигши училищ в киевской академии (где и название по отцу его, Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том же селе Кононовке» А.

Киев, 1902., согласно которым прапрадедом Гоголя по отцовской линии был некто Иван Яковлевич, в конце XVII века служивший священником Троицкой церкви в городе Лубны. Сын его Демьян, тоже священник, уже носит фамилию Яновский — очевидно, образованную от имени отца (по-польски Яна). У Демьяна Яновского будет два сына — Кирилл и Афанасий. Кирилл и его потомки также будут священниками и будут носить фамилию Яновские. Афанасий учился в Киевской духовной академии, но священником не стал: он получил чин полкового писаря, а впоследствии и секунд-майора. В 1780-х годах, доказывая свои права на дворянство, он представил в Киевское дворянское собрание документы, согласно которым его прапрадедом был могилевский полковник Андрей Гоголь. «Предки мои, фамилиею Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей Гоголь был полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были польские шляхтичи…» — утверждал дед Николая Гоголя. Превращение Гоголей в Яновских он объяснил так: «…отец мой Демьян, достигши училищ в киевской академии (где и название по отцу его, Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том же селе Кононовке» А. М. Лазаревский. Очерки малороссийских фамилий // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

М. Лазаревский. Очерки малороссийских фамилий // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

Дворянское собрание было удовлетворено и постановило: «…Рассудили помянутого полкового писаря Яновского с его детьми внесть в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу, в первую часть, и изготовить грамоту» Впервые опубликовано: <П. А. Кулиш> Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Сочинение Николая М. // Современник. 1854.. Однако у позднейших исследователей представленные Афанасием доказательства вызвали серьезные сомнения: с одной стороны, в реальности существовал вовсе не Андрей Гоголь, а Евстафий, с другой — отчество Ивана было не Прокопьевич, а Яковлевич. Вероятно, Афанасий Демьянович темнил, чтобы доказать свое право на дворянство. То есть прямых доказательств связи рода Яновских с родом Гоголей нет.

Интересно, что новой фамилией потомки Афанасия пользовались вовсе не всегда. Так, запись в метрической книге о рождении и крещении Николая Гоголя звучит так: «Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». Ранние письма родным из Полтавы и Нежина Николай подписывал по-разному: «Николай Гоголь Яновский», «Николай Яновский», «Н. Г. Яновский», «Н. Гоголь», «Н. Гоголь-Янов».

Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». Ранние письма родным из Полтавы и Нежина Николай подписывал по-разному: «Николай Гоголь Яновский», «Николай Яновский», «Н. Г. Яновский», «Н. Гоголь», «Н. Гоголь-Янов».

Как же Николай, чаще всего подписывавшийся Гоголем-Яновским, превратился в Николая Васильевича Гоголя? Есть версия, что эта перемена может быть связана с польским восстанием 1830–1831 годов Польское восстание 1830 года, в польской традиции известное как Ноябрьское восстание, началось в Варшаве 29 ноября и приобрело масштаб настоящей войны между Польшей и Россией. Целью восстания было восстановление независимой Польши в границах 1772 года, то есть до Первого раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. В то время в русском обществе были очень сильные антипольские настроения: «…Русская интеллектуальная элита… в основном негативно отнеслась к польскому восстанию и его целям… Негодование по поводу выступления поляков, пусть на время, объединит людей, которых трудно было счесть единомышленниками (например, Д. В. Давыдова и П. Я. Чаадаева)» (Л. М. Аржакова. Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2015).. В начале 1831 года Гоголь был адъюнктом (то есть аспирантом) Санкт-Петербургского университета. Один из его учеников вспоминает, что, увидев в расписании фамилию Гоголь-Яновский, Гоголь сказал: «Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали» М. Н. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе (По поводу опыта его биографии) // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

В. Давыдова и П. Я. Чаадаева)» (Л. М. Аржакова. Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2015).. В начале 1831 года Гоголь был адъюнктом (то есть аспирантом) Санкт-Петербургского университета. Один из его учеников вспоминает, что, увидев в расписании фамилию Гоголь-Яновский, Гоголь сказал: «Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали» М. Н. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе (По поводу опыта его биографии) // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

В своем намерении укоротить фамилию писатель был очень настойчив: он подписывает свои письма «Н. Гоголь» и просит корреспондентов обращаться к нему именно так. Шестого февраля 1832 года он пишет матери:

«Ваше письмо от 19 января я получил. Очень жалею, что не дошло ко мне письмо ваше, писанное по получении вами посылки.

В предотвращение подобных беспорядков впредь прошу вас адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность. Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского, и почталионы всегда почти затрудняются, отыскивая меня под этою вывескою» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940..

Или: «Адрес мой: в Малой Морской, в доме под № 97, артиста Лепена; прямо Гоголю, Яновского не называть» Письмо В. В. Тарновскому от 2 октября 1833 года // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940..

9 «ошибок» Гоголя

Ищем ляпы в «Вии», «Носе», «Мертвых душах» и других текстах классика

Легенда 3. Гоголь очень любил лечиться

Вердикт: это правда (особенно он любил поговорить о болезнях).

Николай Гоголь. Рисунок Виталия Горяева. 1965 год © Виталий Горяев / РИА «Новости»

Рисунок Виталия Горяева. 1965 год © Виталий Горяев / РИА «Новости»Гоголь был болезненным ребенком. Его одноклассник Василий Игнатьевич Любич-Романович так описывает приезд Гоголя в Нежинскую гимназию:

«Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какою-то тяжкою неизлечимою болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. <…> Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид» М. Шевляков. Рассказы о Гоголе и Кукольнике // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1.

М., 2011..

В воспоминаниях куда более расположенного к Гоголю Александра Данилевского тот выглядит не лучше: «Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло…» В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. М., 1892.

С повязкой на ушах будет позднее вспоминать Гоголя Иван Тургенев, бывший его студентом в 1835 году: «На выпускном экзамене из своего предмета он <Гоголь> сидел, повязанный платком якобы от зубной боли…» И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. М., 2017.

Из Патриотического института, где Гоголь преподавал, он был уволен в 1835 году на том основании, что, «будучи одержим болезнию, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставит институт в затруднение…» Документы о службе Гоголя в Патриотическом институте благородных девиц // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011. (Надо заметить, что это было небезосновательное предположение: Гоголь так уже поступил в 1832 году. )

)

Своих болезней Гоголь не стеснялся, а, напротив, любил при случае на них пожаловаться. В одну из первых встреч с Аксаковым Гоголь счел нужным рассказать о том, что неизлечимо болен:

«Дорогой он <Гоголь> удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни… и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: „Да чем же вы больны?“ Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках» С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960..

Пересказывая историю о том, как Пушкин подарил ему сюжет «Мертвых душ», Гоголь так передает аргументацию Пушкина, убеждавшего его начать писать роман: «Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано…» Н. В. Гоголь. <Авторская исповедь> // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 8. М.; Л. , 1952.

, 1952.

О том, сколько Гоголь говорил о своем здоровье, ярко свидетельствует реплика княжны Варвары Николаевны Репниной, вспоминавшей лето 1838 года, когда Гоголь жил на ее даче в Кастелламаре: «…Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги; мы жили в его желудке» П. И. Бартенев. Из воспоминаний княжны В. Н. Репниной о Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013..

В этих рассказах о здоровье могли появляться самые фантастические (как всегда у Гоголя) подробности. Вот что поэт Николай Михайлович Языков, лично познакомившийся с Гоголем в 1839 году в немецком городке Ганау и впоследствии ставший его близким другом, пишет брату 19 сентября 1841 года:

«Гоголь рассказывал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественном положении желудка. Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок — вверх ногами!» В.

И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897..

Гоголь не только много рассказывал о своих болезнях, но часто и увлеченно лечился. Сестра писателя Ольга Васильевна вспоминает об этом так:

«Он был мнителен: не расхвораться бы; часто лечился. Просил меня делать ему целебные настойки. Мы ходили с братом в степь, и он указывал мне там целебные травы, о которых, впрочем, он и сам знал мало… Указывал желтенькие цветочки, похожие на пуговки, а листья, как у рябины, и говорил: „Это рябинка, полезная трава… Ты сделай мне из нее настойку“» А. Н. Мошин. Васильевка // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

Объясняя матери свой внезапный отъезд за границу в 1827 году, Гоголь пишет ей:

«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь.

Доктора сказали, что это следствие золотухи… и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.

Лечение — одно из многих оснований для отъезда; трудно сказать, главное ли, но, несомненно, правдивое. В своих поездках по России и Европе Гоголь будет обязательно посещать местных врачей и лечиться какими-нибудь местными водами. В его письмах можно найти множество подробных рассказов о лечении, а также медицинских советов другим людям. Приведем здесь одну восторженную рекомендацию. В отправленном из Рима в 1839 году письме Гоголь советует своей бывшей ученице Марии Петровне Балабиной испробовать метод Винценца Присница, рассказывает о собственном здоровье и красочно описывает свое удовольствие от разговоров о здоровье:

«Я бы вам дал совет очень не хуже докторского. Знайте же: ваша болезнь излечима совершенно, и со мною согласны все те, которым я давал идею о вашей болезни.

Вы должны лечиться холодною водою в Грефенберге. Слышали ли вы о чудесах, производимых там медиком, воспитанным одною натурою, без помощи медицинских академий, и проч. и проч.? <…> Но, клянусь, я сам, своими глазами видел такие чудеса… <…> Словом, послушайте слова истины и поезжайте. Кстати о здоровье и болезнях, если о них уже мы заговорили. Говорят, для больного нет большего наслаждения, как встретиться тоже с больным и наговориться с ним досыта о своих болезнях. Они говорят об этом с таким наслаждением, с каким говорят только обжоры о съеденных ими блюдах. Итак, вследствие этого, скажу вам о своем тоже здоровьи. Здоровье мое non vale un fico Ни шиша не стоит (итал.)., как говорят итальянцы, — хуже нынешней русской литературы, о которой вы мне доставили в вашем письме известия» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 11. М.; Л., 1952..

Легенда 4. Гоголь любил шить и вязать

Вердикт: это правда.

Многие не связанные друг с другом мемуаристы вспоминают Гоголя за шитьем, вязанием и вышиванием. Литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, вспоминая о лете 1841 года в Риме, где он жил в одной квартире с Гоголем и переписывал под его диктовку первый том «Мертвых душ», рассказывает:

«Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости» П. В. Анненков. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983..

Сам Гоголь упоминает свои познания в ремеслах как возможное средство пропитания, когда в 1828 году перед отъездом в Петербург из родной Васильевки уверяет своего двоюродного дядю Петра Петровича Косяровского в том, что не пропадет в столице. И ремесло портного в этом списке указано первым: «…вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маминьки…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.

И ремесло портного в этом списке указано первым: «…вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маминьки…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.

Зарабатывать деньги шитьем Гоголю не пришлось, и это занятие осталось домашним и очень любимым увлечением. Этой своей страсти он, судя по всему, несколько стеснялся, о чем свидетельствуют воспоминания детей историка Михаила Петровича Погодина, в доме которого в Москве подолгу жил Гоголь. Дочь Александра упоминала о том, что «Гоголь любил вышивать по канве, но об этом никому не говорил и скрывал это от посторонних» Гоголь в воспоминаниях А. М. Зедергольм (рожденной Погодиной) // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012., а сыну Погодина Дмитрию вообще хорошо досталось от Гоголя за просьбу связать ему чулки:

«Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить за вязаньем по целым утрам на спицах разных шерстяных вещиц, как то: ермолок, шарфиков и других безделушек, или же за вырезыванием из древесных сучьев дудочек.

У меня долго хранилась подаренная им мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шерстяные чулки, он рассердился и надрал мне уши» П. К. Мартьянов. Гг. Погодины и газета «Жизнь» // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012..

Легенда 5. Гоголь любил гоголь-моголь

Вердикт: скорее всего, это правда.

Обед у Собакевича. Черная акварель Петра Соколова к поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Начало 1890-х годов Государственная Третьяковская галереяВ 1893 году в журнале «Исторический вестник» был опубликован следующий мемуар: «Из наиболее любимых Гоголем кушаний было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: „Гоголь любит гоголь-моголь“» К. П. Ободовский. Рассказы о Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.. Напечатанный в самом конце XIX века материал представлял собой пересказ истории, услышанной от гоголевского знакомого Ивана Федоровича Золотарева в 1870-е годы Подробнее об этом малоизвестном, но любопытном человеке можно прочитать в: Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 2: На вершине. 1835–1845. М., 2012.. Гоголь и Золотарев жили в одной квартире в Риме в 1837 и 1838 годах — речь тут идет как раз о событиях этого времени. Это единственное упоминание о том, что Гоголь любил гоголь-моголь, и доверять ему полностью мы вряд ли можем. Кроме того, козье молоко с ромом — это не гоголь-моголь. Широко известно воспоминание Ивана Пущина, друга и однокашника Пушкина по Царскосельскому лицею, о том, как поэт готовил гоголь-моголь: «Я <т. е. Пущин> достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару — и началась работа у кипящего самовара» И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.. Это как раз правильный рецепт.

В 3 томах. Т. 3. М., 2013.. Напечатанный в самом конце XIX века материал представлял собой пересказ истории, услышанной от гоголевского знакомого Ивана Федоровича Золотарева в 1870-е годы Подробнее об этом малоизвестном, но любопытном человеке можно прочитать в: Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 2: На вершине. 1835–1845. М., 2012.. Гоголь и Золотарев жили в одной квартире в Риме в 1837 и 1838 годах — речь тут идет как раз о событиях этого времени. Это единственное упоминание о том, что Гоголь любил гоголь-моголь, и доверять ему полностью мы вряд ли можем. Кроме того, козье молоко с ромом — это не гоголь-моголь. Широко известно воспоминание Ивана Пущина, друга и однокашника Пушкина по Царскосельскому лицею, о том, как поэт готовил гоголь-моголь: «Я <т. е. Пущин> достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару — и началась работа у кипящего самовара» И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.. Это как раз правильный рецепт.

Если же говорить о гастрономических пристрастиях Гоголя, то мы точно знаем, что он очень любил макароны (и вообще поесть). «Большой лакомка, он очень любил некоторые блюда, свои, малороссийские, и макароны, которые умел приготовлять сам, как самый искусный неаполитанец», — вспоминала Александра Осиповна Смирнова-Россет, фрейлина и знаменитая красавица того времени В. П. Горленко. Воспоминания г-жи Смирновой о Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.. Михаил Петрович Погодин, посетивший Гоголя в Риме в 1839 году, вспоминает об их совместных итальянских обедах как о настоящих священнодействиях:

«Большой лакомка, он очень любил некоторые блюда, свои, малороссийские, и макароны, которые умел приготовлять сам, как самый искусный неаполитанец», — вспоминала Александра Осиповна Смирнова-Россет, фрейлина и знаменитая красавица того времени В. П. Горленко. Воспоминания г-жи Смирновой о Гоголе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.. Михаил Петрович Погодин, посетивший Гоголя в Риме в 1839 году, вспоминает об их совместных итальянских обедах как о настоящих священнодействиях:

«Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, броккали… Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, — груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом.

Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать…» М. П. Погодин. Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.

Легенда 6. Гоголь переживал из-за длинного носа

Вердикт: скорее всего, это неправда.

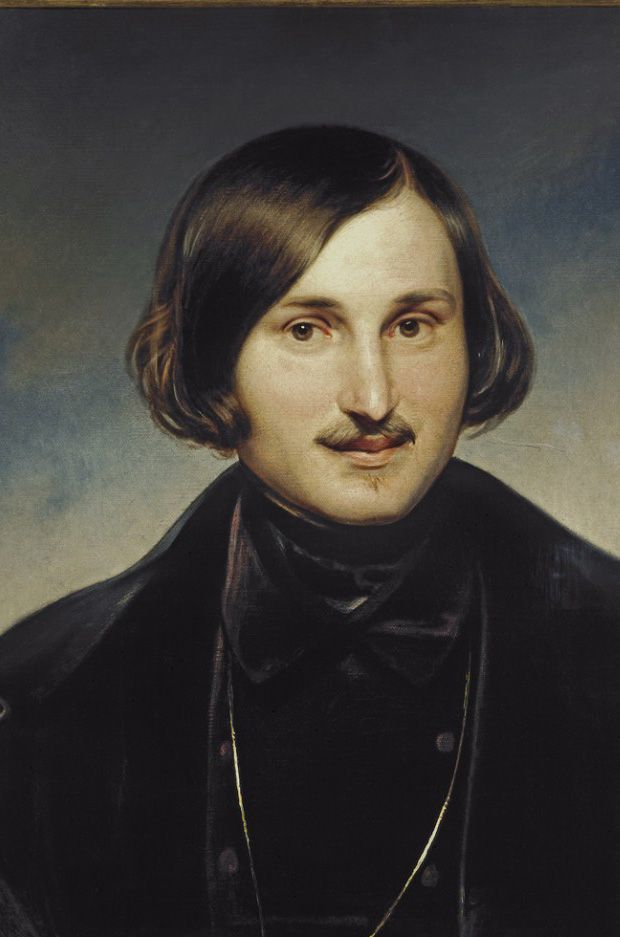

Портрет Николая Гоголя. Картина Федора Моллера. 1840-е годы Государственная Третьяковская галереяТолько ленивый ничего не сказал по поводу гоголевского носа. Воспоминания современников полны упоминаний о носе как самой характерной черте внешности писателя — нейтральных, ироничных и неприязненных.

Например, Лев Иванович Арнольди, дядя Смирновой-Россет, сдержанно констатирует этот факт: «Ровно в 6 часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными a la moujik То есть по-мужицки, а-ля мужик (искаж. франц.). , маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь!» Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.

франц.). , маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь!» Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.

Однако чаще острый и длинный нос упоминается в контексте общего неблагоприятного впечатления от внешности Гоголя. Например, в воспоминаниях Ивана Сергеевича Тургенева: «Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера…» И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. М., 2017.

Некоторые даже пугались: «Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Вот почему на лекциях его я всегда садился сбоку, чтобы не подвергнуться такому мнимому впечатлению» Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

М. Колмакова // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

И таких некомплиментарных отзывов очень много. Стеснялся ли Гоголь своего носа? Некоторые мемуаристы утверждают, что да:

«О портрете работы Моллера слышал я, что он заказан был Гоголем для отсылки в Малороссию… Гоголь, по-видимому, думал тогда, как бы сняться покрасивее; надел сюртук, в каком никогда его не видали ни прежде, ни после; растянул по жилету невероятную бисерную цепочку; сел прямо, может быть для того, чтоб спрятать от потомков сколь возможно более свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен» Я. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. 1848–1852 // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013..

Впрочем, это поздние (опубликованы в 1872 году) воспоминания человека, не принадлежавшего к ближайшему кругу общения Гоголя.

Если судить по записи, сделанной Гоголем в альбом своей московской знакомой Елизавете Григорьевне Чертковой в конце мая 1839 года перед ее отъездом из Рима в Москву, он точно считал свой нос смешным:

«Наша дружба священна.

Она началась на дне тавлинки Тавлинка — плоская табакерка из бересты.. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш — красивый, щегольской, с весьма приятною выгнутою линиею; а мой решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки (разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком) — какая страшная разница! только между городом Римом и городом Клином может существовать подобная разница. Впрочем, несмотря на смешную физиономию Курсив мой (Е. Ш.)., мой нос очень добрая скотина…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 9. М.; Л., 1952.

Вероятнее всего, причиной мифа о том, что Гоголь стеснялся своего носа, послужили не факты, а тексты Гоголя, действительно удивляющие исключительным вниманием к носам «…Нос лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. <…> Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в „Мертвых душах“ сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) — Носы» (В. В. Набоков. Лекции по русской литературе. СПб., 2014)., сама форма гоголевского носа и манера общения писателя, о которой уже шла речь выше.

<…> Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в „Мертвых душах“ сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) — Носы» (В. В. Набоков. Лекции по русской литературе. СПб., 2014)., сама форма гоголевского носа и манера общения писателя, о которой уже шла речь выше.

Как написать петербургскую повесть Гоголя

11 советов автору «Носа» и «Шинели»

Легенда 7. Гоголь был плохим поэтом

Вердикт: это правда.

Обложка поэтического сборника «Ганц Кюхельгартен». Санкт-Петербург, 1829 год Государственная публичная историческая библиотекаПервым опубликованным текстом Гоголя было именно стихотворение. Оно вышло без подписи в журнале «Сын отечества и Северный архив» за 1829 год, вскоре после приезда Гоголя в Санкт-Петербург. Называлось оно «Италия». Приведем здесь небольшой отрывок, чтобы составить представление об авторском стиле.

Называлось оно «Италия». Приведем здесь небольшой отрывок, чтобы составить представление об авторском стиле.

…Земля любви и море чарований!

Блистательный мирской пустыни сад!

Тот сад, где в облаке мечтаний

Еще живут Рафаэль и Торкват!

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?

Душа в лучах, и думы говорят,

Меня влечет и жжет твое дыханье, —

Я в небесах, весь звук и трепетанье!..

Гоголь очень торопился опубликовать это стихотворение и возлагал серьезные надежды на свое творчество, которое на тот момент было преимущественно стихотворным. Этих текстов сохранилось очень мало. Соученик Гоголя по Нежинской гимназии Александр Данилевский вспоминал, что «сначала он [Гоголь] писал стихи и думал, что поэзия — его призвание» В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. М., 1892.. О том же говорит и сам Гоголь в «Авторской исповеди» «Авторская исповедь», над которой Гоголь работал в 1847 году, является откликом на ту волну критики, которую вызвала публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями» в начале того же года. Эта статья не публиковалась при жизни Гоголя и не имеет авторского названия. Заглавие «Авторская исповедь» придумано ее первым публикатором Степаном Петровичем Шевыревым, издавшим ее в 1855 году вместе с сохранившимися главами второго тома «Мертвых душ».: «Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде» Н. В. Гоголь. <Авторская исповедь> // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 8. М.; Л., 1952..

Эта статья не публиковалась при жизни Гоголя и не имеет авторского названия. Заглавие «Авторская исповедь» придумано ее первым публикатором Степаном Петровичем Шевыревым, издавшим ее в 1855 году вместе с сохранившимися главами второго тома «Мертвых душ».: «Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде» Н. В. Гоголь. <Авторская исповедь> // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 8. М.; Л., 1952..

Впрочем, славу из рук вон плохого поэта явно создали не школьные стихи. В июне 1829 года Гоголь издает под псевдонимом В. Алов поэму («идиллию в картинах») «Ганц Кюхельгартен». Первые отзывы на нее очень неблагосклонны. Издатель «Московского телеграфа» Николай Алексеевич Полевой пишет в своем журнале:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение.

Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,

Но дьявола отрекся я,

И остальная жизнь моя —

Заплата малая моя —

За прежней жизни злую повесть…Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом» Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 1: Начало. 1809–1835. М., 2012..

Рецензия «Северной пчелы» звучит не лучше: «В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом» Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 1: Начало. 1809–1835. М., 2012..

Были и другие, более положительные отзывы Так, писатель Орест Михайлович Сомов в альманахе «Северные цветы» за 1830 год отозвался о поэме куда более благосклонно: «В сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под мла денческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обма нуты» (Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 1: Начало. 1809–1835. М., 2012)., но Гоголь не стал дожидаться — вместе со своим слугой Якимом он скупил и сжег все еще не проданные экземпляры. Но несмотря на то, что несчастный автор стихов сделал все, чтобы эта история оказалась навсегда забытой, после его смерти тот же Яким и бывший соученик писателя Николай Яковлевич Прокопович, живший с ним когда-то в одной квартире, рассказали о ней прессе Г. Данилевский. Хуторок близ Диканьки // Московские ведомости. 1852. <П. А. Кулиш> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856.. Так возник миф о том, что «Ганц Кюхельгартен» был настолько плох, что его пришлось скупить и сжечь.

Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под мла денческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обма нуты» (Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 1: Начало. 1809–1835. М., 2012)., но Гоголь не стал дожидаться — вместе со своим слугой Якимом он скупил и сжег все еще не проданные экземпляры. Но несмотря на то, что несчастный автор стихов сделал все, чтобы эта история оказалась навсегда забытой, после его смерти тот же Яким и бывший соученик писателя Николай Яковлевич Прокопович, живший с ним когда-то в одной квартире, рассказали о ней прессе Г. Данилевский. Хуторок близ Диканьки // Московские ведомости. 1852. <П. А. Кулиш> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856.. Так возник миф о том, что «Ганц Кюхельгартен» был настолько плох, что его пришлось скупить и сжечь.

Легенда 8. Сюжет «Ревизора» придумал Пушкин и подарил Гоголю

Вердикт: это правда.

Пушкин и Гоголь. Картина Николая Алексеева (Сыромянского). До 1880 года Wikimedia CommonsЭта история преподносится как общеизвестный факт, хотя нам неизвестны письменные свидетельства, прямо говорящие о дарении сюжета. В уже посмертно опубликованной «Авторской исповеди» Гоголь упоминает это мимоходом: «…И, в заключенье всего, <Пушкин> отдал мне свой собственный сюжет… Это был сюжет „Мертвых душ“. (Мысль „Ревизора“ принадлежит также ему)» Н. В. Гоголь. <Авторская исповедь> // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 8. М.; Л., 1952.. Сохранилось также письмо Гоголя, в котором он действительно выпрашивает у Пушкина сюжет для комедии: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. <…> Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради бога» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.. Это письмо было написано 7 октября 1835 года. Пушкин в это время находился в Михайловском; в Петербург он вернется только в конце октября. Что на это ответил Пушкин и ответил ли вообще — неизвестно. Зато известно, что уже в начале декабря Гоголь пишет Погодину, что у него есть готовая комедия для постановки на сцене, а в начале января читает «Ревизора» на вечере у Жуковского. Время, прошедшее с момента просьбы о сюжете до появления готового текста, фантастически, подозрительно короткое.

Ради бога» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.. Это письмо было написано 7 октября 1835 года. Пушкин в это время находился в Михайловском; в Петербург он вернется только в конце октября. Что на это ответил Пушкин и ответил ли вообще — неизвестно. Зато известно, что уже в начале декабря Гоголь пишет Погодину, что у него есть готовая комедия для постановки на сцене, а в начале января читает «Ревизора» на вечере у Жуковского. Время, прошедшее с момента просьбы о сюжете до появления готового текста, фантастически, подозрительно короткое.

Что же до Пушкина, то он не упоминает о своем подарке нигде, но при этом пишет в дневнике, что Гоголь по его совету начал в 1834 году работать над историей русской критики (так и не осуществленной). Недостаток прямых свидетельств компенсируется мемуаристами, очень уверенно излагающими эту историю. Павел Анненков, первым опубликовавший процитированный выше фрагмент из «Авторской исповеди» в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (1854), особенно подчеркивает момент преемственности: «…По сознанию самого Гоголя, и „Ревизор“ и „Мертвые души“ принадлежали к вымыслам Пушкина». Спустя два года в своих воспоминаниях «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» он будет говорить о событии дарения как о хорошо известном факте: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора“ и „Мертвых душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя“». В историю входят якобы пушкинские реплики, но непонятно, откуда они известны Анненкову и к какому источнику он апеллирует.

С. Пушкина» (1854), особенно подчеркивает момент преемственности: «…По сознанию самого Гоголя, и „Ревизор“ и „Мертвые души“ принадлежали к вымыслам Пушкина». Спустя два года в своих воспоминаниях «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» он будет говорить о событии дарения как о хорошо известном факте: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора“ и „Мертвых душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя“». В историю входят якобы пушкинские реплики, но непонятно, откуда они известны Анненкову и к какому источнику он апеллирует.

В мемуарах графа Владимира Александровича Соллогуба, опубликованных в 1865 году в «Русском архиве», история дополняется новыми подробностями. Там рассказывается о том, откуда этот сюжет взял сам Пушкин:

«Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г.

Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был „Ревизор“, коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом» В. А. Соллогуб. Из воспоминаний // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011..

Также издатель «Русского архива» Петр Бартенев публикует обширное и красочное анонимное свидетельство, рассказывающее в подробностях, как эта история произошла с Пушкиным, и еще более категорично высказывает мысль о том, что «Ревизор» — это его задумка:

«Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где командовал его давнишний приятель гр<аф> Василий Алексеевич Перовский.

Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б<утурлина> из Нижнего, содержания такого: „У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее, и пр.“. Тогда Пушкину пришла идея написать комедию: „Ревизор“. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде. (Слышано от самого Пушкина.)» Там же. .

Однако, как убедительно доказывает литературовед Олег Проскурин, эта удивительная история никак не могла случиться с Пушкиным, и вот почему. Пушкин был в Оренбурге две ночи. Первую он действительно провел в доме Перовского, но уже ранним утром был в Бердской слободе, где собирал сведения о Пугачеве. До отъезда он успел написать письмо жене, где ни словом не упомянул эту комическую историю. Вторую же ночь он провел в доме Владимира Ивановича Даля, служившего тогда чиновником особых поручений при Перовском. В общем, не было такого позднего утра, когда Перовский мог разбудить Пушкина своим хохотом и рассказать интересующий нас анекдот. Не говоря уже о том, что Пушкин был в Оренбурге с понедельника по среду, а почта приходила в Оренбург в четверг О. Проскурин. Путешествие Пушкина в Оренбург и генезис комедии «Ревизор» // М., 2008..

Первую он действительно провел в доме Перовского, но уже ранним утром был в Бердской слободе, где собирал сведения о Пугачеве. До отъезда он успел написать письмо жене, где ни словом не упомянул эту комическую историю. Вторую же ночь он провел в доме Владимира Ивановича Даля, служившего тогда чиновником особых поручений при Перовском. В общем, не было такого позднего утра, когда Перовский мог разбудить Пушкина своим хохотом и рассказать интересующий нас анекдот. Не говоря уже о том, что Пушкин был в Оренбурге с понедельника по среду, а почта приходила в Оренбург в четверг О. Проскурин. Путешествие Пушкина в Оренбург и генезис комедии «Ревизор» // М., 2008..

Сохранились воспоминания современников о вечере в доме Сергея Аксакова в конце октября 1851 года, где Гоголь рассказывал историю дарения сюжета «Ревизора». Ученый-славист Осип Максимович Бодянский записывает в дневнике 31 октября:

«…Гоголь… заметил, что первую идею к „Ревизору“ подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и, только зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен.

„После слышал я, прибавил он, еще несколько подобных проделок, напр. о каком-то Волкове“» Гоголь в дневниковых записях О. М. Бодянского 1849–1851 гг. // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013..

Платон Григорьевич Волков — петербургский литератор, с которым как раз и случилась упомянутая выше история в Устюжне, а история, пересказанная Пушкиным, произошла, согласно этому мемуару, с Павлом Петровичем Свиньиным, первым редактором «Отечественных записок».

Из всего сказанного выше понятно, что Гоголь не раз в той или иной форме упоминал о том, что идею «Ревизора» подал ему Пушкин. Cвет на эту таинственную историю проливает обнаруженный в начале XX века автограф Пушкина. Он нашелся среди бумаг, купленных Императорской публичной библиотекой за границей в 1910 году, и был впервые опубликован историком литературы Петром Осиповичем Морозовым в 1913-м. Автограф начинается словами: «[Свиньин] <зачеркнуто> Криспин приезжает в губернию…» П. О. Морозов. Первая мысль «Ревизора» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Этот набросок стал свидетельством того, что Пушкин точно знал этот сюжет (причем именно как историю, случившуюся со Свиньиным) и собирался его разрабатывать (хотя, очевидно, не очень далеко продвинулся).

О. Морозов. Первая мысль «Ревизора» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Этот набросок стал свидетельством того, что Пушкин точно знал этот сюжет (причем именно как историю, случившуюся со Свиньиным) и собирался его разрабатывать (хотя, очевидно, не очень далеко продвинулся).

7 секретов «Мертвых душ»

Парень с балалайкой, радужная косынка и другие детали, позволяющие понять, что имел в виду Гоголь

Легенда 9. Гоголь хотел жениться на графине Анне Виельгорской

Вердикт: это неизвестно.

Портрет Анны Михайловны Виельгорской. Картина неизвестного художника. 1850-е годыГосударственный Русский музейГоголь не был женат и, по замечанию историка литературы Алексея Николаевича Веселовского, не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине» Ю. В. Манн. Гоголь. Кн. 1: Начало. 1809–1835. М., 2012.. Пожалуй, сватовство к Виельгорской (если оно и правда произошло) — единственное и удивительное исключение из этого правила. Анна Виельгорская — сестра Иосифа Виельгорского, адъютанта и соученика наследника престола Александра Николаевича. Иосиф Виельгорский умер в Риме от туберкулеза в 1839 году. Гоголь был очень близок с ним в последние полгода его жизни Переживания этого периода описаны в неоконченном произведении Гоголя «Ночи на вилле». . Теплое общение Гоголя со всей семьей Виельгорских продолжилось и после смерти Иосифа.

Анна Виельгорская — сестра Иосифа Виельгорского, адъютанта и соученика наследника престола Александра Николаевича. Иосиф Виельгорский умер в Риме от туберкулеза в 1839 году. Гоголь был очень близок с ним в последние полгода его жизни Переживания этого периода описаны в неоконченном произведении Гоголя «Ночи на вилле». . Теплое общение Гоголя со всей семьей Виельгорских продолжилось и после смерти Иосифа.

Впервые историю о том, что Гоголь сватался к Анне Виельгорской, озвучил биограф Гоголя Владимир Иванович Шенрок, опираясь на «категорические сообщения родственников Виельгорских», — сперва в статье «Н. В. Гоголь и Виельгорские в их переписке», вышедшей в 1889 году в «Вестнике Европы», а впоследствии в «Материалах для биографии Гоголя». Речь шла не об официальном предложении, но о некоторых предварительных переговорах, которые велись через Алексея Владимировича Веневитинова, женатого на Аполлонии Михайловне Виельгорской, сестре Анны. Если верить Шенроку, Виельгорские, давно и много общавшиеся с Гоголем и восхищавшиеся им как писателем, сочли этот брак мезальянсом: «Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом» В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897..

И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897..

Родственникам Гоголя эта история показалась совершенно невозможной, а публикация ее — возмутительной. «…Меня также очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем узнала и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении… Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни!» — пишет Анна Васильевна Гоголь Антонине Михайловне Черницкой, исследовательнице биографии писателя Гоголь в письмах А. В. Гоголь к А. М. Черницкой // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011.. Или в другом письме к ней же: «…Пишет <Шенрок>, что ему предлагает Берг написать статью: „Сватовство Гоголя“! Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает. Он не был сообщителен, тем более в таком деле, не рассказывал бы Веневи<тиновым> или кому бы то ни было; из его писем видно, что он желал, чтоб она вышла за Апраксина!» Гоголь в письмах А. В. Гоголь к А. М. Черницкой // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011.

В. Гоголь к А. М. Черницкой // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011.

К аналогичным аргументам прибегает и современный противник гипотезы о сватовстве литературовед Владимир Алексеевич Воропаев. Во-первых, Гоголь многократно писал о том, что «теперь больше годится для монастыря, чем для жизни светской» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 11. М.; Л., 1952.. И действительно, эта история, казалось бы, противоречит всему, что мы знаем о Гоголе. Во-вторых, судя по многолетней переписке с Анной Виельгорской, Гоголь «мыслил себя [ее] духовным наставником и учителем» В. А. Воропаев. Сватался ли Гоголь к графине Виельгорской? // Московский журнал. № 2. 1999. . Это в целом тоже справедливо. Даже Шенрок указывает на то, что лишь одно письмо (и то не прямо) свидетельствует о случившемся, то есть доказательств почти нет.

Что же это за письмо? Письмо очень неопределенное, «исполненное редкого трагического чувства» (по замечанию современного исследователя Юрия Владимировича Манна), полное намеков на нечто известное обоим адресатам, на нечто касающееся семейства Виельгорских и отношений Анны Виельгорской и Гоголя:

«…Я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге.

Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. <…> Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении <вас>, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 14. М.; Л., 1952..

Гипотеза о неудачном сватовстве как будто бы довольно удачно объясняет эти намеки, но тем не менее в письме не сказано ничего конкретного. Кроме того, оно не датировано — и это дополнительный аргумент против для Воропаева, датирующего письмо не весной 1850 года (как это принято), а маем 1849-го, таким образом отказывая ему в статусе последнего и прощального.

Кроме того, оно не датировано — и это дополнительный аргумент против для Воропаева, датирующего письмо не весной 1850 года (как это принято), а маем 1849-го, таким образом отказывая ему в статусе последнего и прощального.

С другой стороны, Саймон Карлинский в своей книге «The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol» совсем в другой перспективе доказывает несостоятельность этой легенды. Он указывает на чрезмерность реакции семейства Виельгорских: все семейство прервало общение с Гоголем. Карлинский, интерпретирующий творчество и жизнь Гоголя в свете теории о его подавленной гомосексуальности, высказывает предположение, что драматическим моментом, повлекшим разрыв со всем семейством Виельгорских, была каким-то образом открывшаяся правда о гомосексуальной подоплеке связи Гоголя и покойного Иосифа Виельгорского. Легенда же о сватовстве могла быть придумана, чтобы дать этому разрыву приемлемое объяснение.

Легенда 10. Гоголь страдал депрессиями и психическими заболеваниями и из-за этого умер

Вердикт: скорее всего, это правда.

Слухи о сумасшествии Гоголя распространились еще при его жизни — так современники, в том числе и близкие писателю люди, объясняли несимпатичный им религиозный перелом в его духовной жизни и творчестве, публично выразившийся в публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями». «Если б я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение», — пишет Сергей Аксаков сыну Ивану в январе 1847 года Из писем С. Т. Аксакова // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.. А вот что пишет литературный критик Василий Петрович Боткин: «Можете представить себе, какое странное впечатление произвела здесь книга Гоголя; но замечательно также и то, что все журналы отозвались о ней как о произведении больного и полупомешанного человека…» Из писем В. П. Боткина // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.

П. Боткина // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.